田原城の豆知識

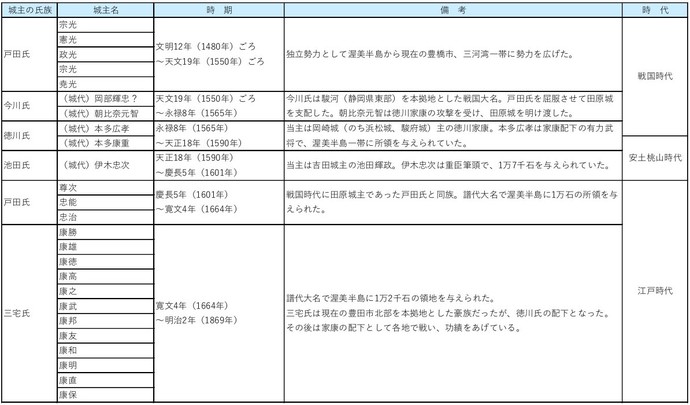

田原城の歴代城主

田原城は文明12年(1480年)頃に築城され、戦国時代、江戸時代を乗り越えて明治4年(1871年)まで地域の中心拠点として利用されました。

田原城を築いた戸田氏は室町時代の15世紀半ばに地方の豪族として初めて資料に現れてくる一族で、最近の研究では尾張国海東郡の富田荘(とだのしょう(現在の海部郡大治町から名古屋市中川区西部にかけての一帯))の出身ではないかといわれています。応仁の乱後の混乱のなかで渥美半島に侵入し、渥美半島や現在の豊橋市域などを支配しました。1993年(平成5年)に田原城跡の藤田曲輪(ふじたぐるわ)で実施した発掘調査では、中国・元の時代の染付花瓶(そめつけかびん)の破片が見つかっています。こうしたやきものは同時代では戦国大名や大きな寺院などが所有しているような貴重品で、戸田氏が三河湾の海上交易をとおして、大きな財力を持っていたのではないかと想像させます。

戸田氏は周辺の今川氏、織田氏、松平氏などが勢力を拡大するなかで、それぞれの勢力に服属、反抗を繰り返しながら生き残りを図っていましたが、天文19年(1550年)頃に今川義元に屈服させられ、城を明け渡すこととなりました。このとき、田原城周辺でも合戦が繰り広げられています。今川氏は田原城を重要拠点と考えて地元の土豪などには与えず、岡崎城・長沢城(以上岡崎市)・吉田城(豊橋市)などと同様に古くからの重臣に預けています。

今川氏は永禄3年(1560年)の桶狭間の戦い以降急速に衰え、田原城は三河統一を目指していた徳川家康に攻略されました。家康は田原城攻撃の指揮をとった重臣の本多広孝・康重親子を城代として入れています。本多氏は田原、加治、浦、仁崎、白谷、新美(にいのみ(西神戸町))などの近隣の村々を領地として与えられました。

本多氏は天正18年(1590年)に家康の関東移封とともに去り、豊臣秀吉の家臣であった池田輝政が吉田城主となって東三河一円を支配し、渥美半島も領地となりました。このとき、田原城には重臣筆頭の伊木忠次(いぎただつぐ)が入り、城代となっています。

江戸時代になると再び戸田氏が田原城主となりましたが、寛文4年(1664年)には三宅氏と交代しました。その後は十二代200年余りに渡って三宅氏の支配が続き、明治維新を迎えています。

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 街づくり推進課

電話:0531-23-3535 ファクス:0531-22-3811

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。