新明社の豆知識2

神明社の糟谷磯丸の歌碑は、昭和56年に建てられました。

石碑には「ふたはしら たちてもゐても あふげ人 神ありてこそ 身あれ国あれ」とあり、神への信仰を率直に歌った内容です。この歌を詠んだのは伊良湖村(現在の伊良湖町)出身の漁師で歌人の糟谷磯丸(かすやいそまる、1763-1848)です。

磯丸は30代のころに伊良湖明神(現在の伊良湖神社)にお参りする人たちが和歌を口ずさむのを聞き、その短い言葉(31文字)に不思議な魅力を感じたことから、自らも歌を詠みたいと思うようになりました。磯丸は文字の読み書きができませんでしたが、隣村(亀山村)の郡奉行であった井本常蔭(いもとつねかげ)から字や和歌を教わり、多くの和歌を残しました。

磯丸の和歌の特徴は、自らを主張するものではなく、民衆の願いを代弁する「まじない歌」が中心であることです。磯丸の生きた時代は異常気象と災害の連続で大飢饉が何度も起き、民衆の多くは神仏に助けを求めました。素朴な磯丸の和歌が、神仏の心を動かす強い力があるとして人気を集めたのです。当時、田原藩には家老の間瀬雲叔(ませうんしゅく)など和歌に関心の深い人がいたこともあり、評判は田原にも届いていたのでしょう。同じく藩家老の渡辺崋山は天保4年(1833年)に磯丸と直接面会しており、田原藩の殿様は磯丸を月見の会に招いています。

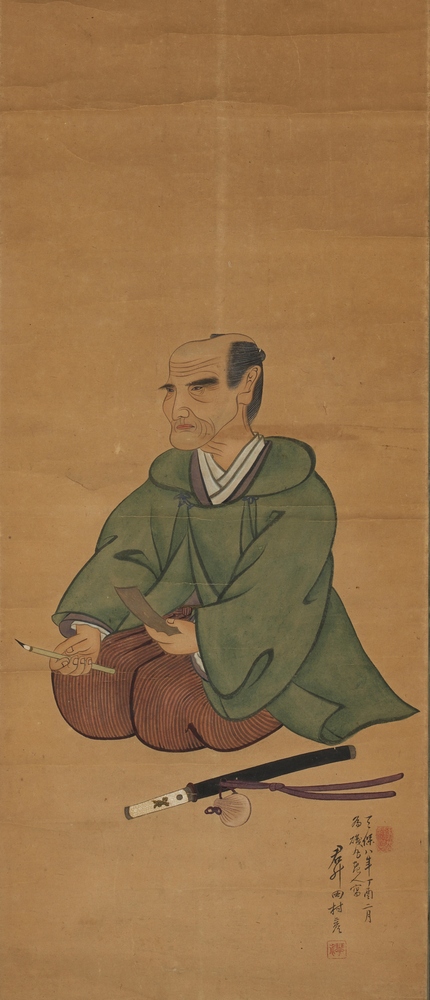

この石碑は昭和56年(1981年)に当時の厄年だった氏子の方々により建てられたものですが、神明社で所蔵している磯丸自筆の和歌が書かれた掛け軸を写して作られました。神明社に磯丸の掛け軸が伝わった理由は定かではないそうですが、田原の城下町の人々にも磯丸のことがよく伝わっていたことがうかがえます。こうした磯丸の石碑は、渥美半島のほかには彼が旅した奥三河や岡崎市の旧額田町内、長野県の伊那地方などに多く建てられています。

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 街づくり推進課

電話:0531-23-3535 ファクス:0531-22-3811

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。