寺下通りの豆知識

江戸時代、寺下通りの南側は湖沼のような地形でした。

寺下通りの北側には、東から城宝寺・慶雲寺・龍泉寺・龍門寺と4つの寺が連なっています。詳しい記録は残っていませんが、この区域は当時の田原の町の南すみの台地のへりにあたることから、防備を固めるために寺を集めたといわれています。

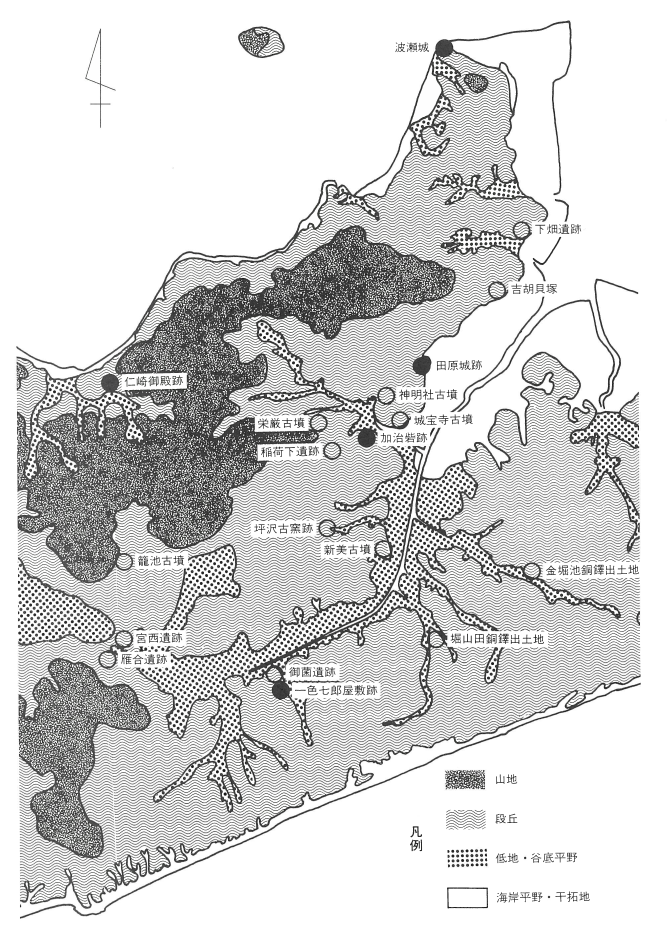

江戸時代に入った17世紀後半に大規模な干拓事業が行われるまで、現在の田原の町の東側には干潟が広がり、満潮時には海水が入ってきました。干潟は寺下通りの南側(現在の清谷川を含んだ低地一帯)にもまわり込んでいたことでしょう。

このため、戦国時代の永禄7年(1564年)に田原城を攻めようとした松平家康(後の徳川家康)の軍勢は、干潟の南側を大きく迂回して、現在の加治町の台地に前進基地として砦を築きました。龍門寺の境内からおおむね南方向、清谷川の向こう側に見える、小高い丘のあるあたりです。

田原城を再整備した江戸時代はじめごろ、当時の領主(戸田氏・三宅氏)からすると、過去の合戦の経験を踏まえて、この場所を守っておく必要があると認識されていたのでしょう。台地のへりに合わせて寺が建てられたため、通りは曲がりくねった形をしています。

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 街づくり推進課

電話:0531-23-3535 ファクス:0531-22-3811

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。